魏寧教授團隊與合作者揭示下胚軸伸長過程中生長素雙重效應以及光依賴性機制

來源:生命科學學院 | 文字:魏寧 | 攝影:生命科學學院

編輯: 雷四維 | 審核: 韓笑

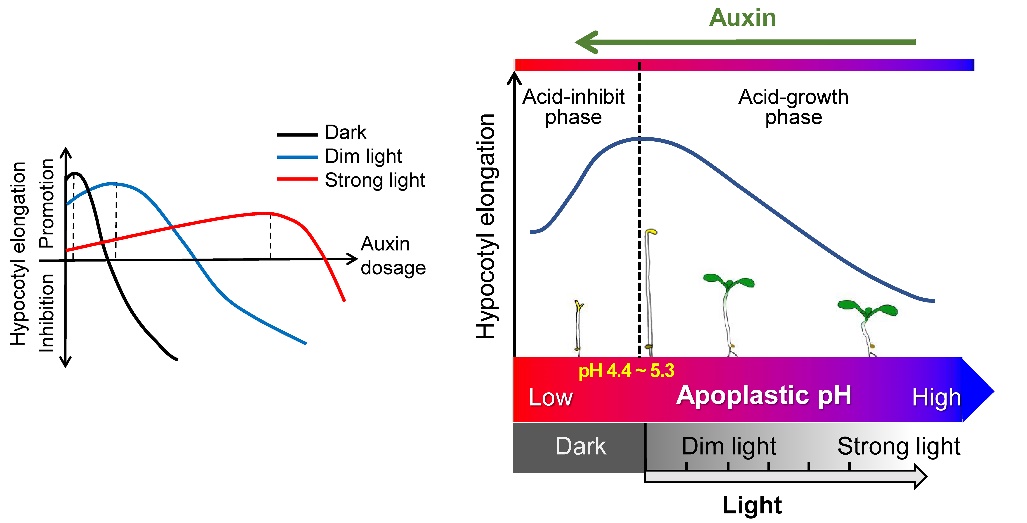

生長素是第一個被發現的植物激素,對植物生長發育過程至關重要,廣泛參與調控細胞分裂、延展和分化等基本生物過程。生長素在調控器官生長時具有“劑量效應”(又稱“雙重效應”),具體表現為低濃度的生長素促進生長而高濃度的生長素抑制生長。生長素的這一特征發現已有近九十年,而背后的分子機制還不清楚。此外,生長素調控器官伸長的效應還受光等環境信號影響,如施加適量生長素在暗中抑制下胚軸伸長,而在光下卻促進下胚軸伸長。這一現象發現超過二十年,背后的分子機制也一直不清楚。

2月14日,生命科學學院魏寧教授團隊與北京大學現代農學院鄧興旺教授團隊合作在《自然植物》(Nature Plants)期刊在線發表了題為《質外體pH是決定植物下胚軸對生長素劑量和光照反應的關鍵因素》(The apoplastic pH is a key determinant in the hypocotyl growth response to auxin dosage and light)的研究論文。研究表明,質外體酸化程度是生長素劑量以及光依賴性地調控下胚軸伸長的基礎。

該研究發現,生長素以劑量依賴的方式誘導SAUR家族基因表達。隨著生長素劑量的增加,SAUR家族蛋白水平逐漸積累,促使質膜質子泵H+-ATPase活性被逐漸激活,質子持續外流,進而促使下胚軸表皮細胞質外體被逐漸酸化。根據酸生長理論,質外體適度酸化促進細胞延展,而該研究發現當質外體酸化到一定程度則抑制細胞延展。因此,生長素的雙重效應取決于細胞對質外體酸化程度(pH)的響應,且發生在生長素介導的轉錄重編程之后。光信號促使下胚軸表皮細胞質外體pH升高,抵消生長素誘導的質外體的過度酸化,使得生長素在光下促進下胚軸伸長。

該研究解決了長期困擾人們的兩個科學難題,即生長素的劑量效應和生長素調控器官伸長的光依賴效應的分子機制是什么。該研究將這兩個看似不相關的科學問題融合為一,因為光和生長素均調控質外體的酸化程度,而質外體酸化程度最終決定促進或抑制細胞延展。該研究同時拓寬了對光信號和植物激素信號交叉互作調控植物生長發育的認識。高劑量或持續激活生長素通路引起質外體過度酸化和生長抑制使人們深刻體會到生長素通路中多個反饋負調節的生物學意義。另外,研究發現的高劑量生長素抑制下胚軸伸長的機制不同于生長素堿化根部質外體抑制根伸長的機制,也與生長素調節頂端彎鉤的機制不同,生長素通過誘導頂端彎鉤內側細胞PP2C-D1高表達,或促使TMK1 C端進入細胞核磷酸化并穩定IAA32、IAA34抑制頂端彎鉤內側細胞延展。研究將幫助人們全面深刻地認識生長素是如何器官特異性地抑制細胞延展的。此外,研究發現質外體過度酸化抑制細胞延展,為經典的“酸生長理論”中的“酸”界定一個具體的范圍,是對“酸生長理論”的補充和完善。

生命科學學院博士后汪加軍和西南大學農學與生物科技學院金丹副研究員為論文共同第一作者,生命科學學院魏寧教授和北京大學現代農學院、北大-清華生命聯合中心鄧興旺教授為論文共同通訊作者。本研究也獲得清華大學生命科學學院陳浩東研究員、西南大學生命科學學院廖志華教授和日本名古屋大學理學研究院和轉化生物分子研究所的Toshinori Kinoshita教授的鼎力支持。該研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、重慶市博士后創新人才支持計劃、中國博士后科學基金和北大-清華生命科學聯合中心的資助。

論文鏈接: https://www.nature.com/articles/s41477-025-01910-4